Egal, wie man es auch dreht und wendet – Corona war bisher zu 95% Scheiße: weil es alle Altersgruppen krank gemacht – und zum Teil auch getötet – hat; und weil sehr viele deshalb Verluste erlitten haben. Weil wir, um uns selbst und die Anderen zu schützen, auf sehr viel verzichten mussten; eine Aussage, die sich allerdings bei näherer Betrachtung als wohlstandsverwahrlostes Gejammer auf hohem Niveau beinahe vollkommen in Luft auflöst. Weil wir es bis heute nicht geschafft haben, sinnvoll und zielgerichtet als Gesamtgesellschaft zu agieren; im Gegenteil hat Corona die Selbstbezogenheit und den Egoismus weiter Teile unserer Bevölkerung auf beeindruckend hässliche Art demaskiert. Und schließlich, weil auch die Politik eher auf Partikularmeinungen, denn auf Vernunft hört. Die anderen 5% jedoch haben uns auf verschiedenen Gebieten weitergebracht: man kommt bei der Arbeit in einigen Bereichen auch ohne dauernde Präsenztermine aus, was jede Menge Reise-Ressourcen spart. Für mich als Lehrer war es der Lackmus-Test, ob wir es hinbekommen können, verschiedenste Inhalte auch über die Distanz irgendwelcher Conferencing-Systeme zu vermitteln. Und wir als Lehrende haben dabei, sowohl technisch, als auch didaktisch einiges dazugelernt. Und für mich selbst habe ich überdies herausfinden dürfen, wer und was mir wirklich wichtig ist…

Ambivalenz ist ja ein bedeutender Motor der (Selbst)Reflexion, und weil man als Berufs-Pädagoge natürlich weiß, dass die Haupt-Transferleistung des Lernens während der Reflexion des gerade (im Unterricht?) Erlebten stattfindet, darf man diese denn auch ruhig als Katalysator für Denk- und Lernprozesse nutzen. Ich weiß nicht, ob es den SuS an der von mir geleiteten Institution überhaupt bewusst ist, warum wir sie aus der Reserve zu locken und auf’s Glatteis außerhalb der individuellen Komfortzone zu führen versuchen. Denn oft genug wirkt es nämlich so, als wenn ihnen das gar nicht recht wäre; und wird folgerichtig auch gelegentlich verweigert. Irgendwie suchen die Kinder doch immer nach dem Weg des geringsten Widerstandes. Witziger Weise habe ich ihnen sogar erklärt, was ich tue. Aber es ist wie bei ein Stage-Magician, der seine Tricks vorher langsam zeigt, und man dann trotzdem nicht mitkommt, wenn er sie in voller Geschwindigkeit durchzieht. Nun kann man aber die jungen Leute (auch die Alten natürlich) nicht lernen machen. Manche Menschen in meiner Organisation glauben aber immer noch, man hockt Menschen am Besten vor ein vorkuratiertes, asynchrones Instruktionsdesign, lässt sie hinterher sofort eine Lernzielkontrolle schreiben, und wenn sie mindestens eine Vier schaffen hat sich’s damit! Schnell, fast komplett wiederverwendbar, und daher billig. Und billig ist toll! Solche Ansichten rütteln immer an meinem Ohrfeigenbaum, und ich darf doch nicht aus der Haut fahren, wie es eigentlich angemessen wäre…

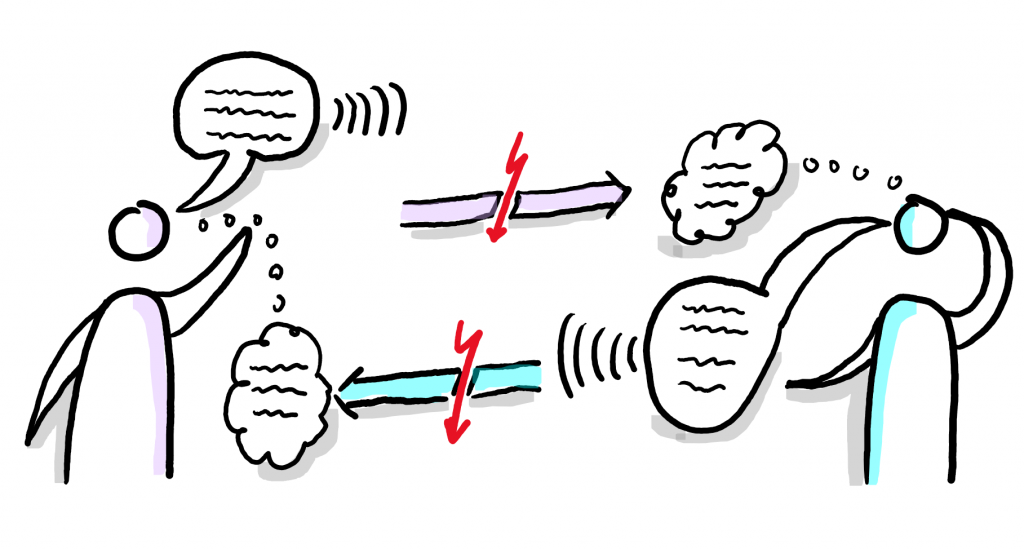

Ginge es um nur das Vermitteln rein mechanischer Fertigkeiten, kann man das schon so machen. Und auch für manche Teile des notwendigen theoretischen Wissens ist diese Bastardisierung ganz klassichen Frontalunterrichts durchaus zielführend. Komplexe Kompetenzen kann ich damit jedoch nicht vermitteln – insbesondere nicht die, in meinem Berufsfeld so wichtigen sozialen. Denn wenn die SuS hinterher mit den Patienten so reden, wie mit dem Computer…? Das ist jetzt natürlich ein polemisch überspitztes Bild, aber ohne das Reiben am Ausbilder, ohne die ständige Hinterfragung gewachsener (oder von den “Senioren” der Wache unreflektiert übernommener) Überzeugungen, ohne das Entstehen der Bereitschaft – ja vielleicht sogar der Lust – sich nach dem Ende der Ausbildung selbstständig weiterzubilden, erzeugen wir mit unseren Bildungsangeboten nicht jene Art von Rettungsfachpersonal, die es braucht, um die Herausforderungen unseres Zeitalters an das Gesundheitswesen als Ganzes bestehen zu können! Und dabei interessiert mich zugegebenermaßen der Wunsch nach einem möglichst kostengünstigen Bildungs-Angebot nur, wenn es gar nicht anders geht. Ansonsten reize ich die Spielräume voll aus. Denn es geht um nicht mehr, aber auch nicht weniger, als die Zukunft meines Berufsstandes. Ein Umstand, der irgendwelche Controller in Unternehmen wie HiOrgs nicht zwingend interessiert – mich selbst aber brennend!

Ich wünschte mir, dass die meistenteils noch recht jungen Menschen, welche sich da gegenwärtig durch diese Ausbildung arbeiten, solche Hintergrundgedanken verstehen, vielleicht aber wenigstens respektieren lernen könnten, geht es doch um ihre eigene berufliche Zukunft! Allerdings weiß ich auch, wie ich selbst mit 20 Lenzen drauf war; irgendwie ist es ein Wunder, dass ich hier sitze, und diese Zeilen schreiben kann. Wie es auch weitergehen mag: ich werde nicht lockerlassen in meinem Bemühen, sie an ihre Grenzen zu führen. Und vielleicht gelegentlich auch darüber hinaus. Wenn ich dafür irgendwas mit Medien machen muss – also Distanzlehre gestalten, welche diese Bezeichnung auch verdient – dann ist das so. Wird aber weder einfach, noch billig. In diesem Sinne, nutzt die kommende Woche weise. Schönen Abend noch.