Ein – mir selbst immer wieder unterlaufender – sprachlicher Lapsus ist der Ausspruch: “Das macht Sinn.” Sinn kann man nicht machen, oder herstellen. Er ergibt sich – oder auch nicht – aus dem, was wir tun oder lassen. Ich las heute morgen einen Artikel, der sich um diese magische Frage nach dem Sinn des Lebens drehte und der Autor kommt zu der durchaus erfrischenden Erkenntnis, dass diese Frage nach dem Sinn der Sylversterabend unter den Fragen sei – total überschätzt! Wenngleich meine eigene Erkenntnis zu dieser Frage ganz simpel lautet: Der Weg ist das Ziel. Oh, wie ich Glückskekssprüche manchmal liebe 😉 . Nein, ernsthaft; die Suche nach dem Sinn ergibt dann welchen, wenn man unterwegs die Fragen findet, die für einen selbst wirklich relevant sind. Wie zum Beispiel “Will ich das wirklich?”, “Wohin bringt mich das?”, “Macht mich das zufrieden(er) oder gar glücklich(er)?”, “Brauche ich das wirklich?”, “Ist das Kunst, oder kann das weg?”… [Hier ist noch der gedankliche Platz für eure relevanten Fragen]

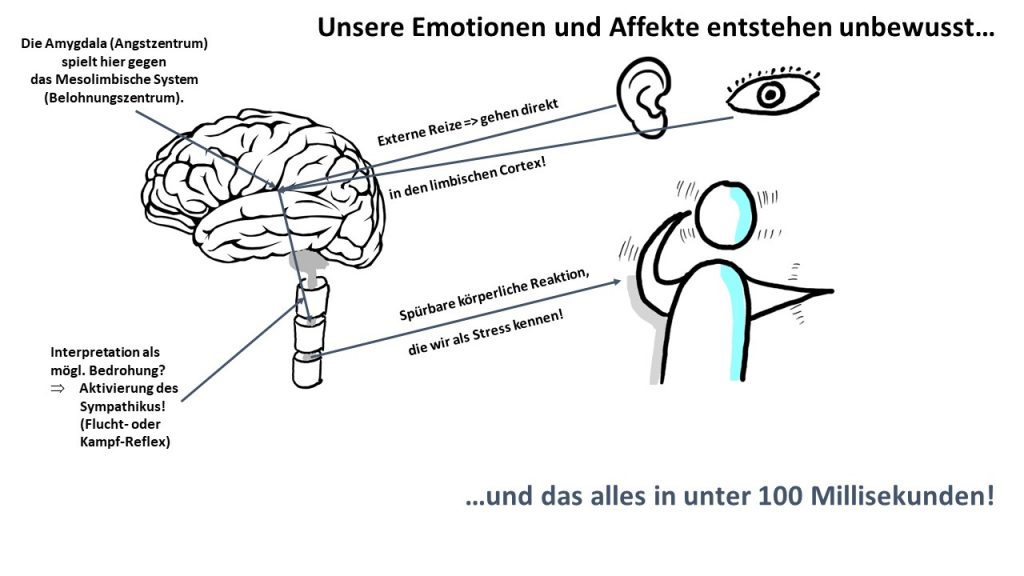

Was hat das aber nun mit “dem Netzwerken” zu tun? Ich finde, die Antwort liegt auf der Hand. Da wir uns als soziale Wesen in und durch unsere Beziehungen realisieren, ist der Netzwerkmodus wahrscheinlich die Urform unseres Daseins. Das Eingebettetsein in das Miteinander bot unseren hominiden Vorfahren Schutz vor den Fährnissen einer verdammt gefährlichen Welt. Mit jedem Jahrhundert, jedem Jahrtausend, das verging, wurde unsere Spezies etwas besser darin, mit diesen Gefahren umzugehen. Aus der (objektiv) existenziellen Bedrohung auf dem Weg zu einer Quelle mit trinkbarem Wasser ist die (subjektiv) existenzielle Bedrohung des Egos durch zu wenig Insta-Likes geworden. Es wäre vermutlich ein wenig sehr darwinistisch, wenn ich in diesem Zusammenhang schon von Degenerierung spräche, aber… so ganz von der Hand zu weisen ist der Gedanke nicht. So richtig in argumentative Schieflage käme ich jetzt, wenn ich anfinge davon zu sprechen, dass die Menschen mal wieder eine echte existenzielle Bedrohung bräuchten, um wieder zu einem besseren Selbst zu finden, oder?

BÄM – schiefgelaufen. Denn diese Bedrohung ist da. Nennt sich Pandemie. Und was sie hervorgebracht hat, war bislang, neben dem erhofften Altruismus, den es tatsächlich auch hier und da gab, vor allem ein krudes Surrealitäten-Kabinett voll von monströsen sozialen Entgleisungen. Facebook ist so ein schönes Biotop… Ich versteige mich jetzt mal zu der Vermutung, dass wir heutzutage so scharf auf digitales Sozialleben inclusive Lagerfeuer sind, weil wir verlernt haben, wie das enge Miteinander unter schwierigen Bedingungen funktioniert. Wir leben (zumindest hier in Deutschland) in solchem Überfluss, dass sich jeder für den König / die Königin seines kleinen Reiches hält und keine Kompromisse mit all den anderen Herrschern*innen eingehen möchte, weil das hieße erkennen zu müssen, dass man so individuell gar nicht ist. Denn, wenn das Licht ausgeht, sind wir alle grau – und im Liegen sehen wir alle gleich aus (übliche Serienschwankungen sind in dieser Aussage einkalkuliert).

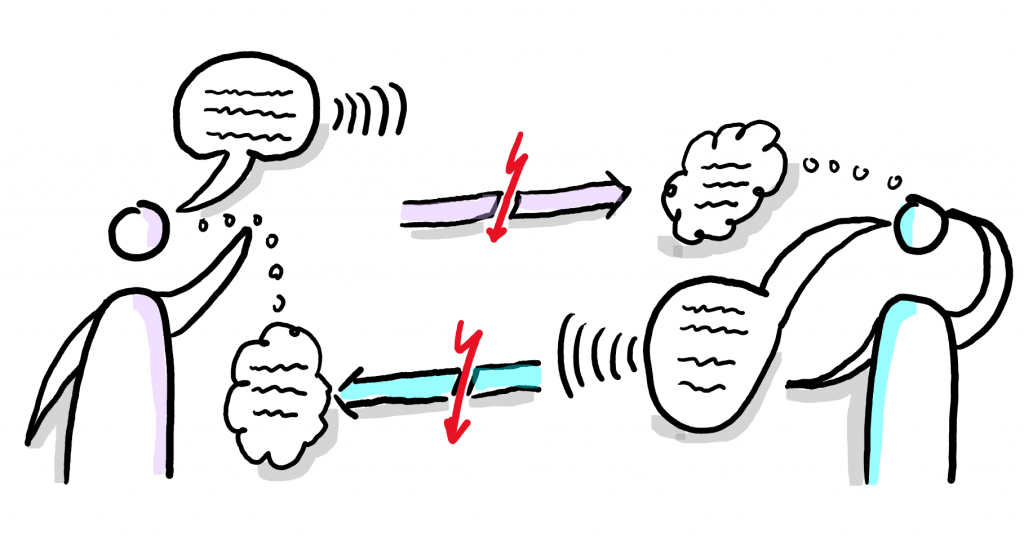

Dieses Selbstverständnis – genährt aus den Missverständnissen über die tatsächliche Beschaffenheit von Netzwerken – ist es, was uns so viele Probleme schafft. Wenn ich in einem Land 82.000.000 Individualisten habe (und wir tun unser Bestes, unsere Kinder auch diesbezüglich nach unserem Ebenbild zu erziehen), treibt alles auseinander, weil jeder für sich reklamiert, immer und überall im Recht zu sein; und das Netzwerk in seinem Kopf nicht mehr aus echten, anstrengenden sozialen Beziehungen besteht, die gepflegt werden wollen, sondern aus einem unerschöpflichen Scrollbalken voller geteilter Bildchen, Memes, Texte, Videos und Werbung, der uns vorgaukelt, so etwas wie ein Abbild unserer Welt zu sein. Natürlich ist das eben gezeichnete Bild übertrieben, denn die allermeisten von uns pflegen immer noch soziale Kontakte. Aber es ist so unfassbar leicht, sich auf irgendwelche Empörungswellen einzulassen, weil – wie ich andernorts schon mal dargestellt habe – echte und subjektive Sozialrealität entkoppelt werden, sobald ich auf der Taschenwanze (a.k.a. Smartphone) irgendeine Social-Media-App starte. Weil ich auf der Suche nach Sinn bin.

Denn wir projizieren unsere Suche nach Bestätigung, nach Einbettung in das Soziale, nach etwas, dass sich gut anfühlt – mithin also unsere Suche nach Sinn im Leben – in die Virtualität. Die war jedoch nie dazu gemacht, uns Sinnsuche zu ermöglichen. Diese Apps sollen für ihre Macher Geld verdienen, indem sie Werbung streuen. Und sie machen es ganz leicht Sinn und Zweck zu verwechseln. Sinn ist das, was sich aus unserem Tun und Lassen ergibt. Zweck ist die Motivation, aus der heraus wir etwas tun oder lassen. Wir aktivieren also irgendeine (Anti)Social-Media-App zu dem Zweck nach etwas zu suchen, was wir dort – by design – nicht finden können: Sinn. Je früher man das versteht, desto einfacher wird es, den Mist abzuschalten; oder ihm wenigstens nicht so viel Raum und Macht über das eigene Leben zu geben. Denn scrollend, rezipierend dazusitzen, ist rein passiv. Rausgehen und etwas tun ist aktiv. Nur aus der Aktivität aber kann sich Sinn ergeben. Oder, wie Erich Kästner mal gesagt hat “Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!” In diesem Sinne – eine schöne Woche.