Ich finde es irgendwie lustig, wenn manche 3-jährig Auszubildenden, aber auch Kollegen, welche sich gerade durch die Weiterbildung zum Notfallsanitäter leiden müssen, zusammenzucken, wenn das Thema “Kommunikation” auftaucht. Man hat ja als Mensch diese naive Vorstellung, dass man sich schon mit Anderen austauschen könne und damit “die Beer g’schält wär”, wie man hier in der Gegend manchmal so sagt; an dieser Stelle Obacht: diese Redewendung ist älter. Jedenfalls zieht es sich wie ein roter Faden durch die Unterrichte, in welchen ich zu den mannigfaltigen Aspekten dieses Themenkomplexes referiert habe, dass die Leute fast körperliche Schmerzen zu bekommen scheinen, wenn ich das Wort nur in den Mund nehme.

Dabei ist Kommunikation, gleich auf welchem Kanal sie stattfinden mag, ein ubiquitärer Bestandteil unseres Daseins. Ich verweise – allerdings nicht ohne Schmunzeln – an dieser Stelle noch mal auf das erste Axiom nach Watzlawick: “Man kann nicht NICHT kommunizieren!”. Ist ein Allgemeinplatz, der jedem halbwegs intelligenten Lebewesen sofort einleuchtet und daher im Grunde keiner weiteren Erörterung würdig. Außer vielleicht, dass jeder von uns gut daran tut, sich Freiräume von Kommunikation zu schaffen. Denn wir haben, realistisch betrachtet, viel zu viele Kanäle, denen wir Beachtung schenken zu müssen glauben!

Ich habe mich selbst die Tage dabei beobachtet, wie ich innerhalb von etwa einer Stunde Telefon, E-Mail, Whatsapp©, Telegramm©, Threema© benutzt habe, wozu dann täglich noch Facebook©, seltener Instagram© und gelegentlich noch Skype© und GoTo©, sowie seit allerneuestem Slack© kommen. Und worauf lese ich meine Zeitung? Richtig, auf einem portablen digitalen Endgerät, dass all diese Kanäle in gebündelter Form zur Verfügung stellt. Es liegt jetzt übrigens auch auf dem Schreibtisch neben der Tastatur, mit der ich diese Worte schreibe. Ist das zu fassen?

Wenn jetzt irgendeiner die Schlagworte “Digital Detox” und “Achtsamkeit” im Kopf hat – davon rede ich gerade nicht. Natürlich hat es was mit Selbstsorge und Erhalt der eigenen Humanität zu tun, wenn man versucht, etwas weniger Zeit in soziale Medien und dafür mehr in das reale Leben zu investieren. Doch mich treibt natürlich die Frage um, ob man dem überhaupt entkommen kann? Und – falls die Antwort darauf JA lautet – wann und wie man das tun sollte?

Mit Blick auf die Auszubildenden muss ich als Pädagoge die Wirksamkeit digitaler Medien (seien das Cloudspaces für Materialien, Aufgaben und Lerntagebücher, Whatsapp-Gruppen zur Terminabstimmung, o.Ä.) kritisch hinterfragen. Gewiss bezeichnen wir unsere aktuellen Auszubildenden-Kohorten gerne als “Generation Z” und unterstellen allen, dass sie “Digital Natives” wären. Was sich – bei näherer Betrachtung – nicht selten als töricht herausstellt. Natürlich ist bei diesen jüngeren Menschen, die Telefonhäuschen, drei Programm im Fernsehen und 300-Baud-Modems nur als historische Relikte eines lange untergegangenen Zeitalters kennen, der Umgang mit neuen Medien oft sehr intuitiv. D. h. aber mitnichten, dass man sie da einfach schon mal rumwursteln lassen kann, weil sie das ja eh alles besser raffen als ich…

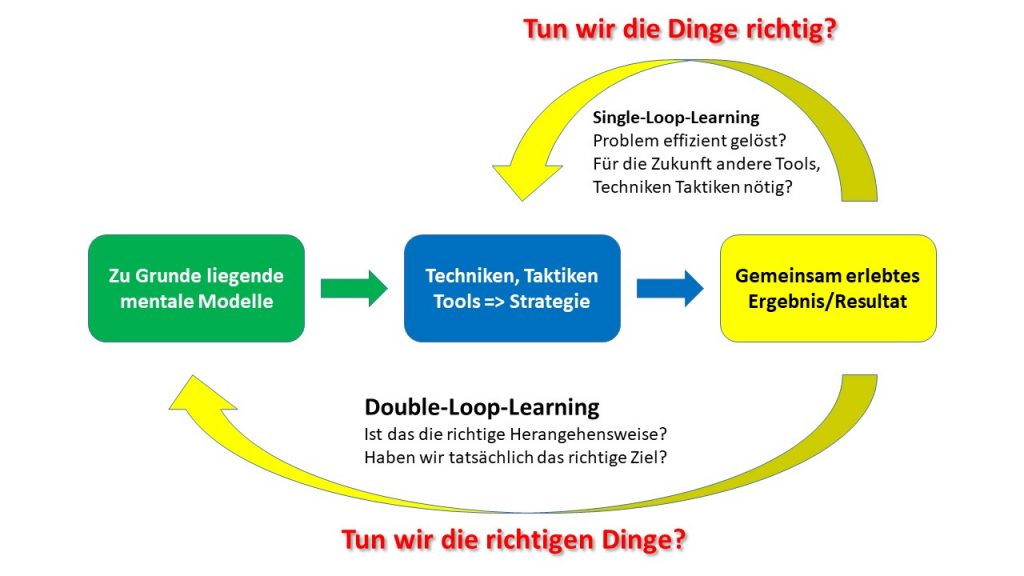

Die Pluralität der Kanäle und die Flut der zu verarbeitenden Informationen hat mitnichten innerhalb einer Generation eine evolutionäre Veränderung des Gehirns herbeigeführt. Wir haben immer noch nur ein Sensorisches Register, ein Arbeitsgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis zur Verfügung, die während eines Tages in den Weiten des Netzes Höchstleistungen zu vollführen haben. Denn Medienkonsum muss moderiert werden, damit er nicht a) ins Leere läuft, oder zumindest die falsche Richtung und b) auch relevante Informationen zu Tage fördert, um Lernprozesse anzuregen. An dieser Stelle scheitern die meisten Lernplattformen kläglich. Einfach nur kuratierten Content auf eine Webseite zu klatschen, kriege ich auch in ein paar Minuten hin. Den Content für den Schüler mit Sinn anzureichern und so Lernen auszulösen ist die Kunst. Ich empfehle hier folgenden Buchtitel: “E-moder@ting” von Gilly Salmon. Man muss sich vor dem Englisch nicht fürchten…

Wenn ich irgendein Projekt zu managen habe, das im Laufe der Zeit wächst und irgendwann auch mehr Mitarbeiter haben wird, komme ich nicht umhin, Daten, Deadlines, Strukturen, Meilensteine, etc. mit jenen zu teilen, die an dem Projekt teilhaben, oder es auf höherer Ebene verantworten. Und das gute alte Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch ist natürlich eine wohltuend persönliche und zielorientierte Angelegenheit. Nichtsdestotrotz müssen viele Dinge im Laufe des Tages auf unterschiedlichen Wegen abgestimmt werden. Wenn ich dabei jedes Mal ein persönliches Gespräch führen möchte, werde ich irgendwann wahnsinnig. Entweder wahnsinnig viele Kilometer verfahren, wahnsinnig viel Zeit verschwenden, oder eben einfach nur wahnsinnig.

Moderation von Blended-Learning und Koordination von Projekten sind gute Beispiele für die Komplexität von Kommunikationserfordernissen. Und dabei habe ich noch kein Wort darüber verloren, worin die ganzen Hindernisse bestehen. Darüber reden wir gerne ein anderes Mal. Für heute möchte ich es dabei belassen, jeden dazu aufzurufen, mehr über Kommunikation zu lernen. Denn wenn wir bewusster, gezielter und achtsamer miteinander umgehen, machen wir unsere Welt besser. Guten Abend.